夏越しの大祓(なごしのおおはらえ)とは

6月30日は、1年の半分が終わる日「晦日(みそか)」です。

「夏越しの大祓(なごしのおおはらえ)」とは、旧暦の6月末日に神社で行う行事で、その前半年の穢れ(けがれ)を落とし、この後半年の健康と厄除けを祈願する日とされています。

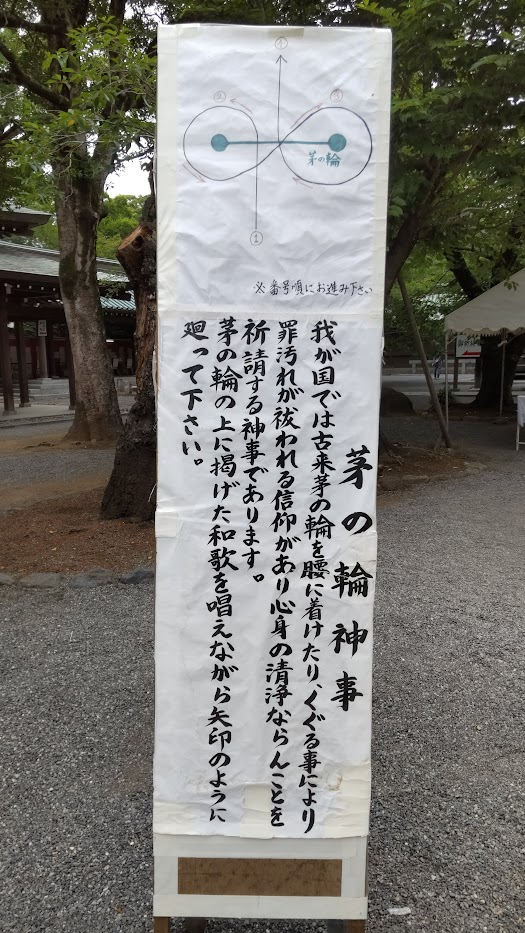

神社には、氏神の社全に設けた大きな「茅の輪」が用意され、参拝する人は、この「茅の輪」をくぐりお祓いをして浄めます。

茅の輪くぐり(ちのわくぐり)

「夏越しの大祓」を祈願するのに、「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」をします。

お近くに茅の輪を作ってくださっている神社さんなどはありますでしょうか?

くぐり方は、左回り、右回りと八の字を描くように2回くぐり抜けます。

「茅の輪」とは、イネ科の植物の茅(かや)を束ねて作った直径2メートル以上はある大きな輪のことで、これをくぐると災いを避けることができるといわれています。

こんな風に作ってありました。

夏越しごはん(なごしごはん)とは

夏越の行事食として「夏越ご飯(なごしごはん)」があります。

内容は正式に決められているものではなく、「雑穀のごはん」に「茅の輪をイメージした丸いもの」をのせるというものです。

例えば、雑穀ご飯の上に丸く揚げたかき揚げをのせて「かき揚げ丼」にするとか、雑穀ご飯の「天津飯」でもよいでしょう。お試しください。

「水無月(みなづき)」という和菓子を食す

そして、「夏越しの大祓」にはもう1つ。

「水無月(みなづき)」という生菓子を食べて厄除けをするとも言われています。

和菓子の「水無月」とは、外郎(ういろう)の上に邪気を祓う小豆がのったお菓子です。

三角形は、削りたての氷を意味しています。

冷蔵庫などがないその昔、暑くなり始めるこの「夏越しの大祓」の際に、宮中などでは、氷室で保存しておいた氷などを食べたのですが、一般庶民には氷などは手に入らなかったので、白い外郎を氷に見立て、悪霊や邪気を祓うとされる赤い小豆をのせて食べたそうです。そのようなことから、「水無月」は、必ず三角形をしています。

ただ、この「水無月」という和菓子、ご存知でしょうか?

たくさんの方にこの話しをするのですが、みなさん知らなくてとても残念です。静岡県内にある和菓子やさんでも「水無月」について聞いたことがあるのですが、知っていた和菓子やさんは、なんと1軒だけでした。

元々は、京都での習慣だったということもあり、それ以外の地域では、あまり知られていないようです。京都には、この「水無月」という和菓子、6月以外にも販売していたりします。

どこの地域でも、デパートの地下(デパ地下)にある和菓子屋さんなどでしたら、「水無月」は6月限定で販売はしています。

デパ地下などが近くにない私が住んでいる地域では、見つけるのが至難の技です。毎年、「水無月が食べたいなぁ」と思いながら、食べられないことが現状です。

そこで「だったら自分で作ればいいんだ」と相変わらず勘違いな私は、毎年自分で作るようにしています。

【季節の手仕事】「水無月」の簡単レシピ

ノーマルなういろうに買ってきた甘納豆をのせて作る簡単な「水無月」です。

小豆から炊くけるようでしたら、小豆から作ってみてください。

《 材料 》

砂糖 50g

薄力粉 (上用粉でもよい) 70g

片栗粉 (白玉粉でもよい) 30g

水 300㎖

甘納豆 100g(本当なら大納言あずきを柔らかく煮たもの)

《 作り方 》

①ボールに砂糖を入れ、薄力粉と片栗粉を振るいにかけながら加えます。

②ダマにならないように、水を何回かに分けてゆっくり加えて混ぜます。サラサラになるまで混ぜてください。

③流し缶やタッパー、なければ大きな深皿(20×25センチくらいのもの)にラップを敷いておきます。

➃濾しながら、ラップした器に3/4だけ流し入れます。

⑤蓋はせず、レンジ500wで3分。

⑥生地がまだゆるい状態で、甘納豆を敷き詰めて、残りの生地をその上に流し込み、レンジであと2分。生地がもちもちになっていれば、完成です。水っぽいようでしたら、あと1分レンジに入れます。

⑦ラップごと器から取り出します。冷めたら、好きな大きさの三角形に切り分けてください。包丁を濡らして切ると綺麗に切れます。

いろいろな種類の「ういろう」の作り方は、こちらへ ↓↓↓

夏越しの大祓のおすすめの逸品

流し缶があると、ういろうを作るのはもちろん、ゼリーや寒天もの、たまご豆腐などを作るのにも、とても便利です。こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

無茶するお花の先生ですが、自作の「水無月」は、生徒さんたちには、大好評です。

買ってきたものをお出しするのもよいのですが、私なんかが作ったものであれば、みなさんにも簡単にできるということが伝わって、「水無月」も知ってもらえるのか…と思います。

なんでも挑戦。なんでもチャレンジ。それが、自信にも繋がります。

レッスン(お稽古)では、お花を教えておりますが、このような暦に沿ったお話しもしております。このブログに書いていることも、ほとんど、生徒さんたちにお話しをしている内容です。

お花だけではない、日本の良さを常にお伝えできれば、私は嬉しく思います。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

それでは、明日が素敵な1日になりますように。

季節の手仕事の関連記事

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント