霜降(そうこう)とは

霜降とは、二十四節気の一つです。二十四節気秋最後の節気です。

秋もそろそろ終わり、夜間の冷え込みが厳しくなり、寒露(10月8日前後)の頃の「露(つゆ)」が、「霜(しも)」に変わってくる頃になります。霜は、地表の温度が0℃以下になると発生するといわれています。実際に霜が降りるのは、山間部や北国ですが、厳しい冬に備えて、冬支度をする時期ですね。秋が深まり彩が増す山々にも、少しずつ冬の足音が聞こえてきます。

二十四節気(にじゅうしせっき)とは

二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽年を太陽の黄経に従って24等分して、季節の指標となるのに用いる語になります。中国より伝わったもので、その等分点を名付けているのが、この二十四節気です。

暦の上での四季は、これで分けられています。

二十四節気は、月の満ち欠けに応じて日にちが変わるため、節気の第1日目の日にちがその年により前後します。

1つの節気は、約15日間です。

霜降の七十二候

七十二候(しちじゅうにこう)とは

七十二候(しちじゅうにこう)とは、元々中国で考案されたものを、江戸時代に日本に合わせて作り変えられたものです。旧暦で1年を72に分けた5日間または6日間を1候とし、その時候の天気や動植物の生態の微妙な変化を示したものです。季節と上手に付き合いながら暮らす様が、それぞれの言葉に著されています。

地球温暖化により、多少のずれは感じられることもありますが、ほぼその時期にその事が起きる七十二候は、季節を気が付かせてくれる「季節のお知らせ」とでもいうのでしょうか。

初候「霜始降(しもはじめてふる)」10月23日~27日

霜が降り始める頃のことをいいます。秋が深まり、山野では紅葉も始まります。目に見えて冬が近づいてくるのがわかります。庭の烏瓜が、緑色から赤い実へと変身しています。

次候「霎時施(しぐれときどきほどこす)」10月28日~11月1日

通り雨のように、ぱらぱらと降りすぐに止む、小雨(こさめ)がしとしと降る頃ということです。秋らしい雨の降り方です。空気も乾燥してきます。お肌の手入れも気を付けましょう。

末候「楓蔦黄(ふうかつきなり・もみじつたきばむ)」11月2日~6日

紅葉前線が南下し、里山でもいよいよもみじや蔦(つた)の紅葉が始まる頃ということです。

ただ、もみじもつたも紅葉する植物で、黄色にはなりません。

ここでは、「楓」という字があることから、イタヤカエデなどの黄色に色付く植物を指しているのかもしれません。

ちなみに、もみじの語源は、草木の葉が赤や黄色に色づくのを「紅葉つ(もみつ)」や「黄葉つ(もみつ)」と呼んだこととされます。

【季節の手仕事】霜降の頃に旬を迎える食べ物 「山芋」

霜降の頃になると、「自然薯」が旬を迎え、世に出回ります。

うちでも毎年勝手に育ってくれるからか、しかも、静岡市が「自然薯」の産地ということもあり、あの台に付いた長いお芋の存在がいつもとても気になります。

他にも、似た感じのもので、「山芋(やまのいも)」もあれば、「山芋(やまいも)」「長芋」「大和芋」「イチョウ芋」「つくね芋」など、摺り下ろすネバネバしたお芋の種類がたくさんあります。これらの違いやそれぞれ何に使うか、ご存じですか?

その違いがわからずに、辛うじて失敗はしませんでしたが、恥ずかしい想いをしましたので、記事にしております。↓↓↓

これで、一生間違えません。

そして、このネバネバしたお芋で、鹿児島県の銘菓「軽羹(かるかん)」を作りました。

「軽羹」についてやレシピはこちら ↓↓↓

間違えることは、一つ勉強になるということです。間違えたって、何も問題ありません。思い立ったら、何でも挑戦してみましょう。

【季節の手仕事】霜降の頃に食べる和菓子 「干し柿」

柿が熟す頃となりました。生憎、うちは「次郎柿(甘柿)」のため、10月に硬いうちにいただいてしまうのですが、周りを見渡すと、渋柿が熟しているのが、とても気になります。

家の軒先に干し柿が干してあるのがとても好きです。干している姿が、今年も柿がたくさん実ってありがとうと神様に感謝しているように感じられるからです。この時期ならではの光景ですね。

柿といえば、地元長泉町(ながいずみちょう)では、「四ツ溝柿(よつみぞがき)」が特産です。

ヘタに近い実の部分に中心から四方に溝がある柿です。形も丸よりは四角い形です。縦に上手に切るとハート型に見える柿です。渋柿なので、渋抜きをするか、干し柿にするかになります。今年もこの、四ツ溝柿を使って、早く干し柿をしたいです。

「柿」について、「干し柿」の作り方についての記事はこちら ↓↓↓

ぜひ、挑戦してみてください。出来上がるまでの毎日が、本当にわくわく、楽しくなりまります。

霜降の頃に咲くお花 「秋明菊(しゅうめいぎく)」

白やピンクのお花を咲かせる秋明菊(しゅうめいぎく)が、盛んな時期です。 秋のお花は、黄色やオレンジや赤のイメージがありますが、秋明菊は、かわいい白やピンクです。 菊という字は使いますが、キク科ではなく、キンポウゲ科の植物です。 秋の他のお花にはない可憐さが、人気のお花です。

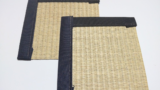

【季節の手仕事】霜降の頃のしつらえ 「たたみ」

霜降の頃には関係なく1年を通して気にしていたいしつらえが「たたみ」です。

現在では、和室のない家も増え、たたみに座ることさえないという方も多いのではないでしょうか。

たたみを作るいぐさの香り、冬暖かく夏涼しいたたみに寝転がりたい、そんな日本人ならではの素敵な気分を味わっていただきたいと願うばかりです。

「たたみ」についてはこちら ↓↓↓

明日はどんな手仕事する?

一般的には、冬を迎える前のとても静かな、そして物悲しい時期のような気がします。

お花たちも開花がひと段落し、枯れた植物を楽しむ時期となります。いけばなでは、枯れた植物も作品です。この時期「あのお花、枯れてるよね」なんて言ったら、無知になります。この時期は、枯れたお花を使うものとされます。もしくは、たくさんの咲いているお花よりも、質素に1輪咲いているお花の方が好まれます。これが、いけばなの良さ、日本文化の良さ、日本の風景の良さです。四季があること、四季を味わえることは、日本の誇りです。

これからのテクノロジーの進化により短い間に生活が一変すると思われますが、日本にある四季の姿だけは、忘れたくないことですね。世の中に逆らい、一人、古い日本文化を追求していきたい、自分がいます。

それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

明日が素敵な1日になりますように。

次の二十四節気「立冬(りっとう)」

次の二十四節気は「立冬(りっとう)」です。↓↓↓

季節の手仕事の関連記事

◆「暦と食としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

コメント